カテゴリ: 大学事情

石川一郎『いま知らないと後悔する2024年の大学入試改革』 青春出版社

共通テストで記述式断念! とか 英語の四技能で民間テスト利用断念! とか2024年の入試改革は何の変化もないという印象すらある。

しかし、2020年度から実施されている大学入試共通テストの内容は、それまでと大きく変わっているらしい。

英語は発音などの問題はなくなり、SNSなんかで使う場面で英語が出題されたりしている。地理Bでは「ブラタモリ」で紹介された天橋立なんかが出題され、受験生から「ブラタモリに感謝!」「ブラタモリ神!」などのコメントが多数あった。

早稲田の政経学部が一般入試で数学を必須にしたのに注目が集まったが、この学部は社会の入試問題を自大学で作成せず、共通テスト利用に変えた。記憶だけに頼る難問奇問を排する目的らしい。

文科省は、学力の3要素を「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性をもって様々な人々と協働して学ぶ態度」とした。

これを実現するために学習指導要領や教育課程、大学入試を変えているのだ。

そのなかでも「考える」ということに重きを置いているように思える。

「考える」には、まず対象となる「課題」があり、「分析」→「解釈」→「検証」の過程をたどる。

そのためのシンキングツールが必要だと著者は言ってる。

ベン図、座標軸、ピラミッドチャート、ステップチャートなど。ロジカルシンキングでも使われる図だ。これらはICTと相性がいいとして、教育現場で最近多く使われている「ロイロノート」なんかを紹介している。

数学の教科書なんかも変わってきており、中学の数学ではどうして数学が必要なのかを理解させるために車の渋滞を解消する問題なんかも載っているらしい。

ただ、懸念として学校現場がこの変化についていけるのかどうかを上げている。

現在、学校には3世代の教師がいるらしい。

50代以上:努力をすれば報われるという経験をしている人が多い。「努力」が大事と思っている・

40代:基本的には50代と同じ経験だが、就職氷河期を経験している。努力をしても報われないことも知っている。

20~30代:ゆとり世代からデジタルネイティブ世代まで幅広い。物心ついたときから低成長の時代。「努力」よりも「自己肯定感」という言葉を好む。

この3世代では会議をしてもなかなかまとまらないことが多いという。

今後の方向性として、ICTの活用と探求学習が大事だと言っている。

「考える」ことを強調する文科省だが、実際に考える教育をする教師がこの事態をどう「考える」のだろうか?

山本 秀樹『世界のエリートが今一番入りたい大学ミネルバ』ダイヤモンド社

ミネルバ大学を創立したのはベン・ネルソンという人。

ベンが大学時代に考えていた構想を約20年後に実現したというストーリーなのがミネルバ大学。

ベンはペンシルベニア大学ウォートン校で有力な学内組織の代表を務めていた。創立者自身がアメリカ社会でけっこうなエリートなのがわかる。しかし、ベンが大学で優秀だと認められるだけでなく、大学のカリキュラムを変える提案を大学の執行部に出したら、大学は受け入れなかった。

ここまで書いてみると、日本の全共闘運動のように「大学解体!」を唱えた人みたいに思える。

でも、そんなゲバルトの政治運動ではない。あくまで教育を社会のために変えようというもの。

ベンは、ペンシルベニア大学ウォートン校卒業後、社会活動やコンサルティング業に関わった後、オンライン写真印刷のスナップ・フィッシュ社に入社する。この会社がヒューレッド・パッカード社に吸収された後も、ここでCEOを務め、コダックと富士フィルムをしのぐ事業を手がける。

40歳代で起業することを思い立ち、ミネルバ大学というこれまでとは違うビジネスモデルの教育事業を手がける。

そのときベンが考えたのは大学を取り巻く4つの問題を解決すること。

①大学と実業界の「社会に出る準備」「必要な技能」についての意識のギャップ

②効果的な教育方法を採用しない大学

③偏った国際経験を積んでいるエリート校の学生

④高い学費と学生ローン

①は、未だに大学は職業予備校ではないというアカデミズムの人たちが支配しているからだろう。

②は、「反転授業」やアクティブ・ラーニングとのブレンディッド授業などが効果的だとわかっていてもそれを大学が実行できない。それは、その手法で教えられる人が決定的に少ないからと思う。

③は、大学院ではマギル大学が実施している例があるが、学部レベルではない。マギル大学では創発戦略で有名なミンツバーグ教授が従来のMBA教育を批判して始めた。『MBAが大学を滅ぼす』という本も有名。

④は、学生の学費で高給与の教員を雇い、豪華な建物を建てる大学の財務システムそのものの問題だろう。

これでは、ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズ、ジェフ・ベゾス、ラリー・ペイジ、イーロン・マスク、マーク・ザッカーバーグみたいな起業家は生まれないだろう。

ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズは大学をドロップアウトしてしまっているが。

そこでベンが考えたのは、クリティカル思考やクリエイティブ思考などを「思考習慣」として身に付けること、一般教養も実践として覚えること、それらをキャンパスではなくテクノロジーによりオンラインでパソコンを通して教えることだ。それも1つのキャンパスではなく、世界の7つの都市に滞在しながら現地での実戦経験を通じて身に付けることだ。

ベンはこれまでにない「エリート校」をつくるために、設置準備委員会の議長には元財務長官のラリー・サマーズを口説いた。それまで誰もがベンの構想に反対していたが、これで一気に注目が集まった。資金提供者にはピーター・ティールを引き入れている。

ピーター・ティールの名前はシリコンバレーでファンドをやっていて有名なこと以外に、アメリカの新反動主義者として知られている。この本ではそのあたりのことには触れられていない。『ニック・ランドと新反動主義: 現代世界を覆う“ダーク”な思想』(星海社新書) に、ピーター・ティールがトランプともつながるダークな啓蒙思想家として出てくる。

でも、お金に色が付いているわけでもないので大きな問題ではないのだろう。ピーター・ティールはミネルバ大学に奨学資金を提供しているらしい。

ベンはエリート校をつくるために、これまでのエリートを輩出している大学経営者の批判を形にし、それを実現する資金を獲得し、エリート校の条件のひとつである、優秀な学生を最初から得ることに成功したのだ。

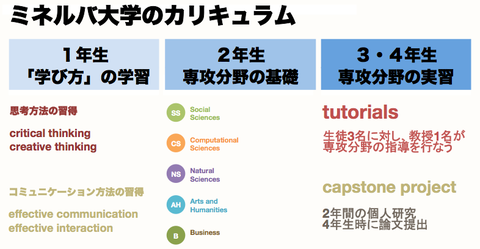

ミネルバ大学のカリキュラムはこんな感じ。

1、2年生で学部教育を終えて、3、4年生でマギル大学のMBAプログラムを受けるようなイメージかも。

ミネルバ大学の職員にはIT担当者が多いのも特徴。主なキャンパスはネットなので当然だろう。Amazonは流通業と言うよりシステム構築会社というほうが適切なように、ミネルバ大学も大学と言うよりシステム構築大学なのかもしれない。

ミネルバが選んだ7つの滞在都市は、サンフランシスコ、ソウル、バンガロール(後にハイデラバード)、ベルリン、ブエノスアイレス、ロンドン、インスタンブール(後に台北)。

サンフランシスコは一年生のとき、ソウルは2年前期、インドの都市は2年後期。あとは3・4年で前期・後期ごとに滞在する。

これだけでもけっこうワクワクする設計図だ。

異文化体験はベンが最初に始めた教育設計ではない。

クエーカー教徒のために開設され、ロングアイランド大学が吸収したLong Island University Globalというプログラムは1965年からあるらしい。

有名なのはヘンリー・ミンツバーグが提唱したカナダのマギル大学のIMPMだろう。IMPMでは英国、カナダ、中国、ブラジル、インドの5か国の大学キャンパスで企業から派遣された幹部候補生がビジネススクールが与える課題をこなす学習モジュールになっている。

学費は年間約138万円。日本の私立大学の文系の学費と同じくらい。さらに経済力に応じた公平な学費を実現している。

受験料は無料。2018年時点で2万人を越える志願者があったようだ。2014年の開校時には、1万1000人の受験者から200人を合格させている。そのうち5人に一人はシカゴ大学やUCバークレーなどから再入学した層らしい。

教員は2017年時点で50人を雇用している。すべてが任期制だが、ミネルバの意欲的な挑戦に共感している優秀な人ばかりのようだ。

最後のほうに京都大学の松下佳代教授がミネルバ大学を「グローバル人材を育成するのに最適化した大学」と評していることが載っている。また「ミネルバ大学は万能ではなく、一部の理系学部のように深い専門知識が要求される分野では、一カ所で腰を据えた研究は不向き」とも指摘している。

この指摘はなかなか本質を突いていると思える。

著者の山本秀樹氏は、ミネルバ大学モデルは、エリート校より中堅以下の大学の模倣により、実際の教育改革が進むと予測している。ベンのチャレンジはたぶんそういうふうに進行するのだろう。それはそれらの中堅校にとってもかなりハードルの高いチャレンジである。

2014年開学のミネルバ大学からはすでに卒業生が出ているはずだ。その人たちが、どういう方面で活躍しているのかはこの本で詳細はわからない。大学院に進学したり、教育関係で起業する人たちがいるということはわかる。

卒業生は起業することを奨励されるだろう。この大学ではそういう文化ができあがっていくと思う。

もし、卒業生がGoogleやAppleに就職していたら、スゴい!って世間の人たちは思うだろう。

でも、起業して、それも教育分野で革新的なアイデアを生んでいたらどうだろうか?

教育革新オタクがまた同じことをやっているって思うのか、これで世界の教育が変えられるって思うのか。

ミネルバ大学はそういう世間の価値観への挑戦でもあると思う。

溝上 慎一『高校生の学びと成長に向けた「大学選び」』 東信堂

教育関係のお堅い本を出版している東信堂が出した新書版の大学選びのガイドブック。

それを『高大接続の本質』(学事出版)などの著書がある横浜桐蔭学園の理事長の溝上真一氏が書いている。

溝上氏は元京大教授で、若くして私学経営者に転身した変わり種。

高校生と大学生の学力問題とか、教授法研究とかで評価を得ていた教授だったが、実際に幼稚園から大学院までの教育を経験してみる方に興味が出てきて今の役職になっているらしい。

普通のガイドブックと違うのは、まず広告と連動していない。

偏差値ランキング主体ではない。

東京の大学に偏っている大学選びを批判している、という点などだろうか。

溝上氏は大学選びのポイントを5つあげている。

①将来の見通しを持つ

②「大学で何を学びたいか」ではなく、「将来どのような職業に就きたいか」から「学部選び」を行う

③大学がアクティブラーニング型授業を積極的に推進しているかを調べる

④偏差値をうまく利用する

⑤三大都市圏以外の大学を選択しに含める

珍しいのは「アクティブラーニング型授業」を調べることをポイントに入れていることだろう。

溝上氏の研究を知っている者は、なるほどと思うだろう。

『高大接続の本質』などでは大手模試業者との全国3万人調査から、高校生の学力と大学での教育効果と社会に出てからの有用性について調べていた。

その結論としては、高校2年から学力や性格は大きくは変わらない。大学で伸びる能力はコミュニケーション力くらい。しかし、内向的か外向的か、社交性のあるなしが社会ではずいぶんと評価が変わる。

つまり、大学教育でできることはわずかだが、そのわずかが大事で、PBLやアクティブラーニングの経験で少しは社交性やコミュニケーション力が伸びるという考え。だから、溝上氏は大学でアクティブラーニング型授業を推進している。それを大学選びのポイントとするのもよくわかる。

④の「偏差値をうまく利用する」という視点も面白い。

溝上氏は発達心理学をメインとする学者らしく、偏差値の生まれてきた背景や利用のされかたも説明している。

偏差値という指標が世に示されたのは、1920~30年代で、日本の教育に影響を及ぼすようになったのは1960年代はじめの高校入試から。1979年から始まった共通一次試験で全国的に大学選びで影響を与える指標となった。

偏差値は、テストなどではその平均値、平均値と得点の隔たり、その平均値で表される。

偏差値=10 × (個人の得点ー平均点) ÷ (標準偏差) + 50

※標準偏差は、数値のばらつきを表す指標で、平均値とその値の差を二乗し、その平方根で表す。

偏差値が、自分の模試の結果の位置を知り、合格可能性を知る限りは個人が統計学を利用しているだけの問題なのだ。

しかし、これがある大学の合格率と模試偏差値の結果と結びつくと、その合格者の偏差値を平均して大学をランキングすることに使われる。ここから溝上氏がいう偏差値が「猛威」をふるうこととなる。

溝上氏は偏差値の問題点を2つ挙げている。

①大学の教育の特色が見えなくなる

②高偏差値の大学が三大都市圏に集中することになる ⇒ 人口の偏在からそうなる

溝上氏が「偏差値をうまく利用する」ということは、この特徴を知って偏差値を利用するということだ。例えば、大都市の受験生は地方の大学も含めて、志望校選びをすることなど。

そして、溝上氏も偏差値が受験学力と大学の合格難易度を表すことは認め、「偏差値はある程度は気にすべき」だと答えている。

「大学は知識を学ぶだけの場ではなく、他の学生と議論したり、協働で活動したりして自らを高める場でもあります。相手方の学生の学力が高すぎたり低すぎたりすると、自分の能力を高めるための学びと成長の場にならないことがあります」

アクティブラーニングを行う上でも、受験学力差はある程度影響するってことか。

渡辺孝『私立大学はなぜ危ういのか』青土社

後半の質疑からディープな内情とその克服の話になった。

門外不出の話が多過ぎて書けない‼️

この本に書かれていないあとがきの続きに涙が滲む話があった。